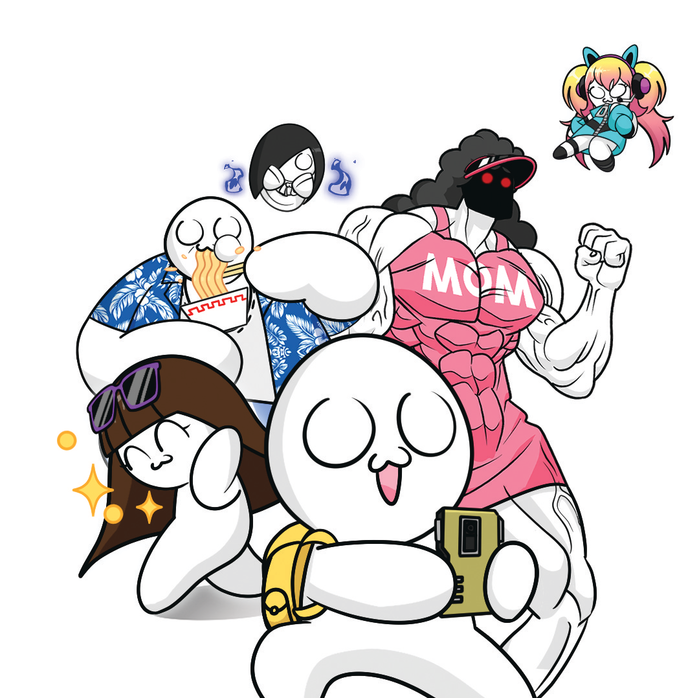

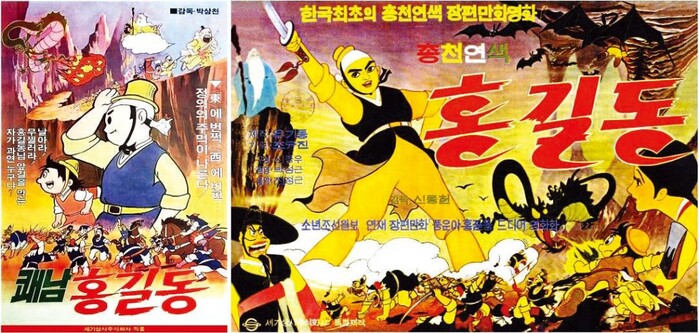

홍길동이 처음 개봉됐을 때 원래 포스터는 신동헌 감독이 그렸다. 그러나 세기상사와 신동헌 감독이 결별한 이후 영화가 재개봉하면서 신동우 감독이 그린 포스터가 사용됐고, 감독 이름도 신동헌에서 박삼천으로 바뀌었다. 영화 제목도 세기상사의 회장인 국쾌남의 이름을 사용해 ‘쾌남 홍길동’으로 표기했다. 한편 포스터 광고물의 게시 승인이 요구되던 시절이어서 서울시 경찰국의 직인이 포스터에 찍혀 있다.

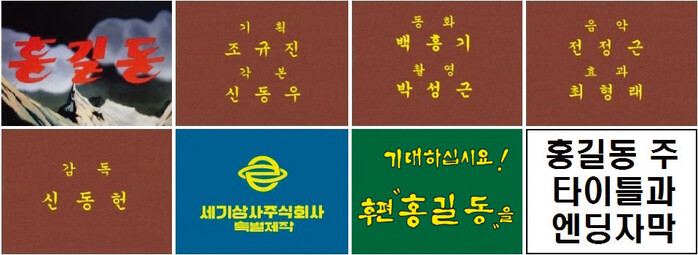

한국영상자료원이 일본 아카이브에서 2009년에 찾은 16mm 홍길동 필름을 35mm 필름으로 확대 복원하고, 세기상사가 영상자료원에 기증한 사운드 필름을 더빙해 완성본을 만들었지만 원본 필름이 아닌 복사본이며, 메인 타이틀과 엔딩 크레딧 모두 일본어로 돼 있어 사실상 완전 복원판은 아닌 셈이 되었다. 현재 필자가 보유하고 있는 홍길동 16mm 예고편의 원판 필름에 따르면 한글 제목과 엔딩 크레딧은 이 칼럼에 첨부된 삽화와 같으며, 마지막 자막에는 ‘세기상사주식회사 특별 제작, 기대하십시요! 후편 홍길동을’이라고 돼 있다.

1960~70년대 당시 세기상사주식회사는 회장 국쾌남, 사장 우기동 체제 아래 국내 제작의 일반 극영화, 문화영화, 만화영화뿐 아니라 외국의 극영화와 만화영화들을 수입, 배급, 상영하는 대형 영화 제작사였다. 1956년 6월 건립자 김형민이 설립허가를 받아 1958년 4월 17일 서울 충무로에 개관한 대한극장은 60년대에 국쾌남 회장이 인수했으며, 대표는 우기동이었다.

1967년 홍길동을 이야기할 때 자연스럽게 신동헌 감독을 언급하지만 정작 훌륭한 제작환경을 갖추고 있던 세기상사에 대해선 그다지 좋은 평을 하지 않는다.

세기상사의 개척자적인 도전 정신이 없었다면, 신동헌 감독이나 그 어느 뛰어난 감독이라도 당대에 그러한 작업환경을 절대 만날 수 없었을 것이다. 세기상사는 그저 단순한 스튜디오를 뛰어넘어 당대 최고의 제작 환경과 기자재, 세계 최고의 최신형 촬영 카메라와 촬영 스탠드, 최신 관련 자재의 수입 등 당시로서는 어느 누구도 감히 시도할 수 없을 정도의 방대한 시스템을 갖추고 만화영화라는 새로운 장르에 오늘날의 벤처기업처럼 과감히 투자한 업적이 있다. 따라서 세기상사(대한극장)의 국쾌남 회장과 우기동 사장의 애니메이션에 대한 관심과 사랑, 업적은 결코 과소평가되면 안 된다.

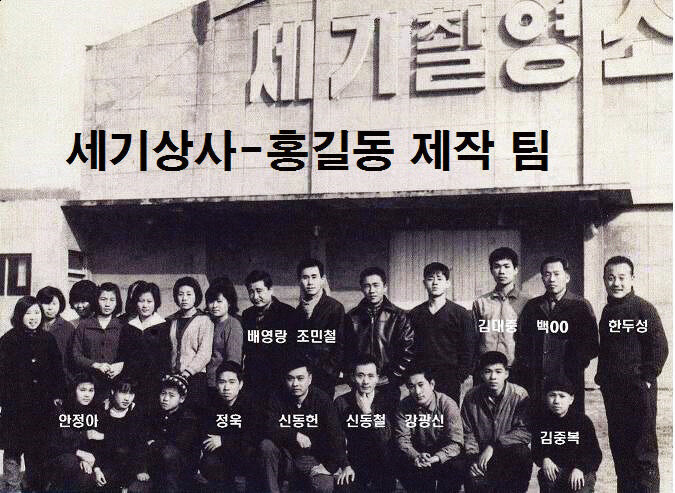

신동헌 감독과 결별 이후 세기상사는 박영일 감독을 영입해 손오공, 황금철인, 보물섬까지 3편을 제작했다. 이어 세기상사의 제작부장이었던 용유수를 통해 홍길동 장군, 왕자호동과 낙랑공주, 번개 아텀, 괴수 대전쟁까지 4편을 제작했다. 1972년 초 한국 만화영화계의 사관학교로 불렸던 세기상사는 이후 수많은 베테랑 제작자와 감독, 애니메이터를 배출했다.

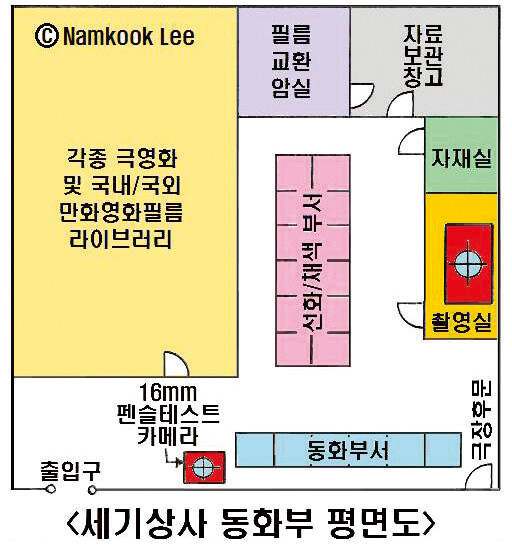

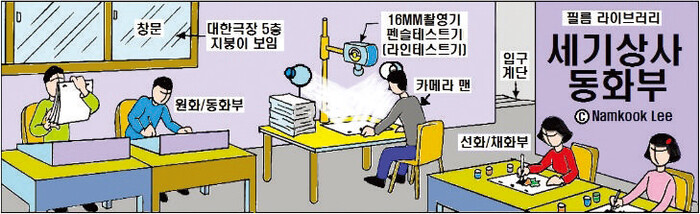

서울 한남동의 세기촬영소를 비롯해 충무로4가 대한극장 5층에 세기상사 동화부가 있었다. 동화부는 충무로 대로변의 대한극장 정문 방향이 아니라 극장 오른쪽 모퉁이에 있던 대궁 다방을 지나 조금 위로 올라가면 있는 좌측의 문을 열고 계단을 올라야 들어갈 수 있었다.

4, 5층에 있는 세기상사의 일반 극영화 담당 부서와 사무실을 제외하고, 동화부는 넓은 공간에 각 부서별로 배치돼 있었다(왼쪽 하단 평면도 참조). 그때 그곳은 만화영화 제작에 관한 창의의 샘이 솟아오르는 흥미롭고 신비스러운 곳이었다. 바로 이곳에서 초창기 일본 또는 미국의 만화영화의 모습이 아니라 신토불이, 그야말로 지극히 한국적인 만화영화들이 쏟아져 나왔으며 움직이는 신비한 그림들을 통해 영상 예술의 꿈을 실현하려는 수많은 젊은 애니메이션 예술인이 배출됐다.

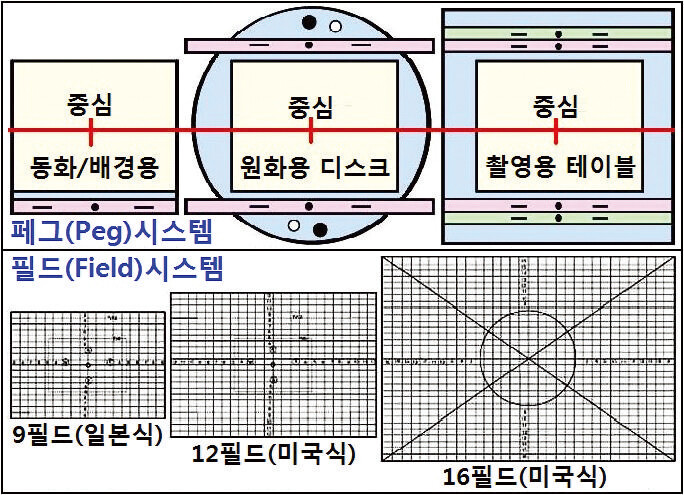

이 당시는 만화영화 제작과 관련한 자재의 국내 생산이 전무하던 시절이라 셀 역시 만화영화 제작을 위한 전용 셀이 아니었다. 문달부, 정도빈, 신동헌, 신능파 감독이 그러했듯이 유효기간이 지나 폐기 처분하는 미 공군 정찰기의 항공사진 촬영용의 넓은 필름을 저렴한 값에 구한 후 양잿물로 필름의 젤라틴 감광 유제를 씻어내 투명하게 만들어 사용했다. 마침 그 두루마리 필름의 폭(상하 높이 23cm)이 애니메이션 9필드(당시는 지금과 같은 미국식 12필드가 아니라 일본식 9필드를 사용) 크기에 잘 맞아 둘둘 말린 필름을 풀어 작두에 미리 표시한 눈금에 좌우 폭을 맞춘 뒤 잘라서 사용했다. 초기에는 약 23cm×26.5cm였으나 현재는 약 24cm×27cm 크기로 바뀌었다.

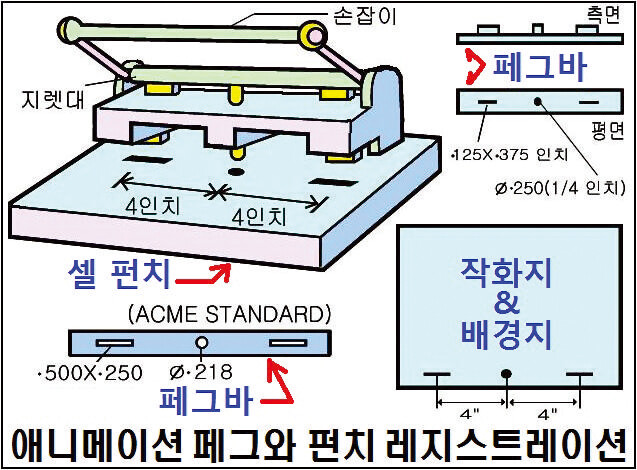

작화지는 약간의 투명도가 있는 얇은 흰색 용지인 전지를 주문, 재단해 사용했는데 질긴 고급 종이가 아니어서 작화시에 페그(Peg) 구멍이 손상되거나 찢어지는 현상이 생기면서 원화나 동화, 배경 그림들(프레임 별) 사이의 정밀도에 문제를 일으키기도 했다. 이후 질 좋은 모조지로 대체하면서 이 문제는 현저하게 줄었다. 페그 구멍을 뚫는 펀치기는 초기에 해외에서 수입했으나 애니메이션 기자재를 제작하던 전원춘 선생의 도움으로 국산 제작 펀치기를 사용하게 됐다.

애니메이션 디스크는 12필드용과 16필드용이 있으나 대부분 12필드용이 사용된다. 작화지는 9필드와 12필드가 있는데 일본은 주로 9필드의 작화지에 상단 페그를 사용하며, 한국은 9필드와 12필드의 작화지에 상단 또는 하단 페그를 병행해 사용한다. 작화용과 촬영용 필드 가이드는 9, 12, 16필드용이 있으며, 정확한 샷(Shot)의 크기나 트럭(Truck) 또는 줌(Zoom), 팬(Pan)을 위해 사용한다. 애니메이션 디스크는 레이아웃용, 배경용, 원화용, 동화용, 레벨(레이어)합성용, 촬영용 등 구분 없이 똑같이 사용하며, 디스크의 상단 페그와 하단 페그의 경우 일본식은 상단에 원화ㆍ동화를, 하단에는 배경을 끼워 사용한다. 미국식은 상단에 배경을, 하단에는 원화ㆍ동화를 끼워 사용한다. 페그와 디스크, 필드 가이드, 작화지, 펀치의 규격은 세계 표준으로 돼 있어 어느 나라나 모두 동일한 것을 사용한다.

셀 위에 펜촉을 사용해 연필로 그린 동화 그림을 먹물로 베끼는 트레스(Trace)용 잉크 대신 시중에서 판매하던 파일럿 먹물 또는 벼루에 직접 먹을 갈아서 썼으며, 셀 위에서 잉크 선이 갈라지는 것을 방지하기 위해 설탕이나 끈끈한 글리세린을 조금 섞어 사용했다.

셀 채색용 물감은 일반 불투명 수채화 물감인 모나미 또는 매표 포스터 컬러 등을 사용했다. 물감 속에는 오늘날의 비닐 컬러와 같이 접착 성분이 없어 셀 위에서 컬러가 마르면 갈라지고 터져서 너덜너덜 떨어져 나가기가 일쑤였고, 그것을 수정해놓으면 또 떨어지는 등 작업하기가 어려웠다. 나중에 이것을 개선할 방법으로 당시 사쿠산 풀이라는 하얗고 시쿰한 냄새가 나는 화학 풀을 섞어 쓴 뒤로 어느 정도 갈라짐을 방지할 수 있었다. 작화지로 사용하던 종이(27cm×23cm)의 재질도 좋지 않아 종이 위쪽에 뚫은 페그 구멍이 잘 찢어지고 비틀려 정밀도가 떨어지는 위험이 상존했다. 이때 라인 테스트기(Line Test/Pencil Test)는 가장 간단한 태엽식의 16mm 필름 고정 초점 촬영기의 원프레임 셔터 기능을 활용했는데, 길쭉한 쇠파이프 위에 아래로 향하도록 필름 촬영기를 장착한 후 그 밑에 작화된 그림들을 한 장씩 페그에 꽂아가며 촬영해 동작을 테스트했다. 이후 필자가 세기상사에 공채로 입사했을 때도 그 장치는 그대로 사용되고 있었다.

·전 홍익대 조형대학디자인영상학부 애니메이션 전공 교수

·전 월트디즈니 & 워너 브러더즈 스튜디오 감독 및 애니메이터

·국립공주대학교 영상예술대학원 게임멀티미디어학과 공학석사

·CANADA SENECA COLLEGE OF APPLIED ARTS & TECHNOLOGY

출처 : 월간 <아이러브캐릭터> 2019.08월호

<아이러브캐릭터 편집부> (master@ilovecharacter.com)

[저작권자ⓒ 아이러브캐릭터. 무단전재-재배포 금지]