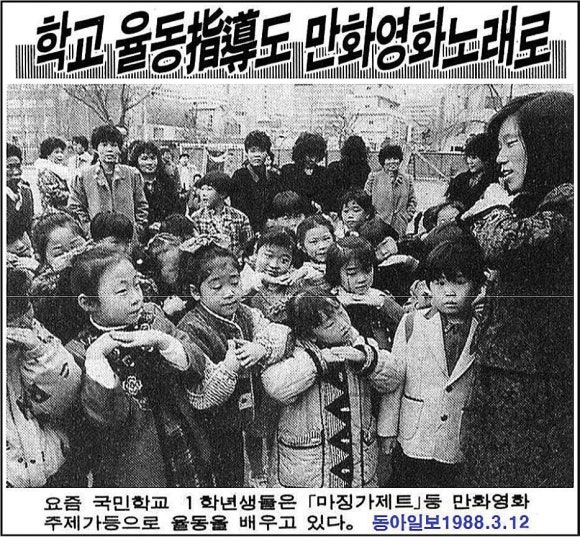

동아일보는 1988년 3월 12일자 신문에 ‘학교 율동 지도도 만화영화 노래로’ 라는 기사를 실었다. “ 기운 센 천하장 사-무쇠로 만든 사람-인조인간 로보트-마징가 제트” , “ 빠빠빠-태양을 향해라-용기를 마셔라-빛나는 앞날을 위해 서-마음껏 달려라-그랜다이저” , “ 이제 막 개구장이 티를 벗고 학교 생활을 시작한 국민학교 1학년생들이 마징가 제트, 그랜다이저 등 만화영화 주제가에 맞춰 열심히 율동을 배우고 있다.…(중략)…학교에서는 어린이들에게 익숙한 곡인 마징가 제트, 그랜다이저, 요술공주 밍키, 개구리 왕눈이, 꼬마자동차 붕붕, 날아라 스타에이스, 선더에이등 만화영화 주제가를 사용하고 있다 ”라고 소개했다. 또이와 동시에 이러한 문제에서 벗어나는 길은 “방송매체에서 동요 보급 운동을 펴야 한다” 고 지적했다.

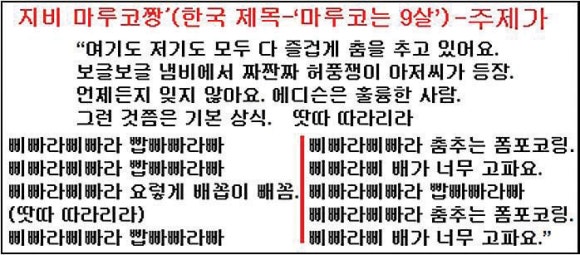

한국에서도 방영돼 인기를 얻은 일본 만화 지비 마루코짱 (한국 제목: 마루코는 아홉살)은 2004년 이후 한국 케이블 TV 등 유료 채널을 통해 방영됐다.

특히 주인공 마루코와 주제가의 인기가 높았다.

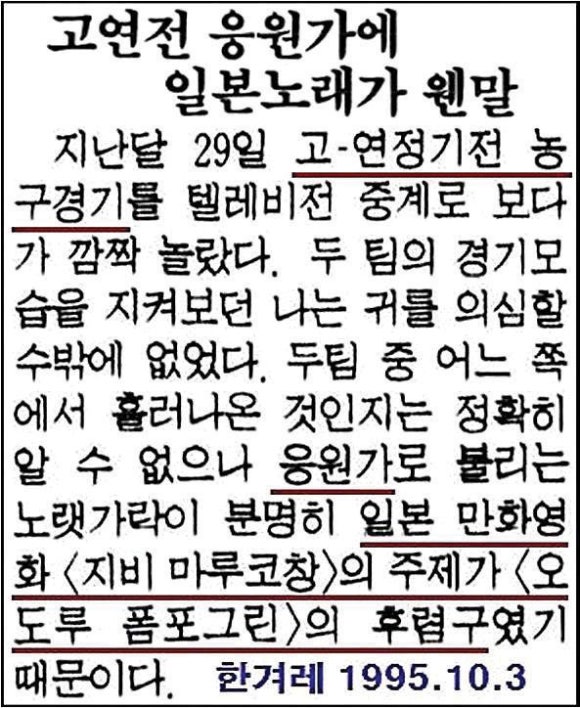

한겨레신문의 1995년 10월 3일자에는 다음과 같은 기사가 실렸다. “ 고-연 정기전 농구 경기의 텔레비전 중계를 보다가 깜짝 놀랐다. 열심히 두 팀의 경기 모습을 보던 나는 귀를 의심할 수밖에 없었다. 두 팀 중 어느 쪽에서 흘러 나온 것인지는 정확히 알 수 없으나 응원가로 불리는 노랫 가락이 분명히 일본 만화영화 지비 마루코짱의 주제가 ‘오도루 폼포그린’ 의 후렴구였기 때문이다” 라고 한 시민이 신문사에 제보한 것이다. 그 노랫말은 다음과 같다.

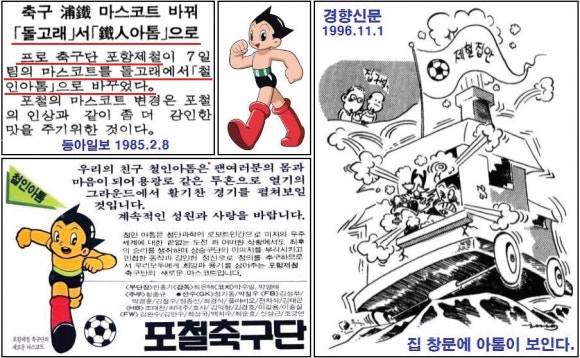

또 다른 예로 동아일보 1985년 2월 8일자에는 ‘축구 포항 마스코트 바꿔-돌고래에서 철인 아톰으로’ 라는 제목의 기사가 실렸다. 기사는 “프로축구단 포항제철이 7일, 팀의 마스코트를 돌고래에서 철인 아톰으로 바꾸었다. 포철의 마스코트 변경은 포철의 인상과 같이 좀 더 강인한 멋을 주기 위한 것이다” 라고 보도했다.

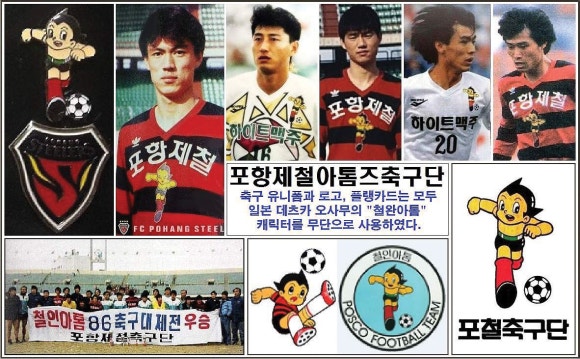

1973년 포항종합제철 소속 실업 축구단으로 창단한 포항 스틸러스는 1996년까지 별 생각 없이 데즈카 오사무의 철완 아톰 캐릭터를 저작권료도 지불하지 않고 무단으로 사용했는데, 포항제철에서는 강철의 이미지를 나타낼 수 있는 아톰을 마스코트로 삼고 팀명까지 아톰즈로 사용했던 것이다. 이 당시 포항은 일본 원정경기에서 아톰이 그려진 열쇠고리를 자사 팀의 기념품이라며 일본 팬들에게 나눠 주기도 했다. 아톰 캐릭터 사용 기간은 포항제철 아톰즈 (1985~1995), 포항 아톰즈(1995~1996)이다. 자료사진에 보이는 바와 같이 각 선수들의 유니폼에서 철완 아톰 캐릭터를 확인할 수 있다.

결국 포항제철 아톰즈는 1997년이 되어서야 저작권 문제로 인해 팀명과 마스코트를 바꾸기에 이른다. 겉으로는 일본 문화를 배척하면서 어느덧 스며든 일본 만화영화의 문화적 영향력(침공)이 어느 정도였는지를 가늠케 하는 사건이었다.

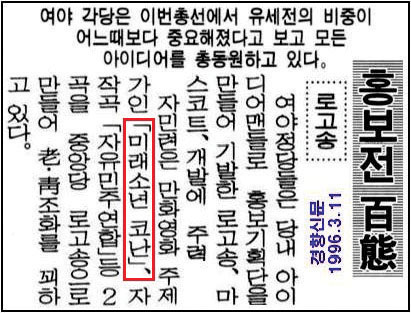

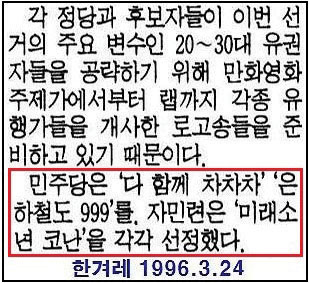

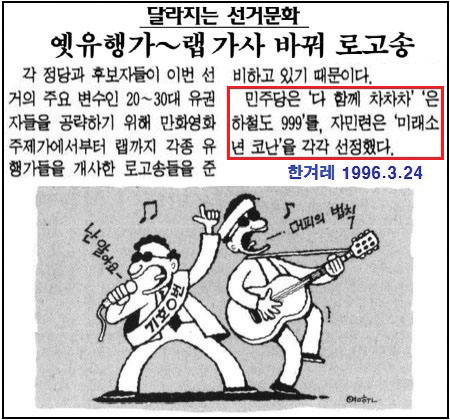

그러나 이뿐만이 아니었다. 일본 만화영화 주제가는 여야 정당 선거 로고송으로도 무차별적으로 사용되었다는 점에서 경악을 금치 않을 수 없다.

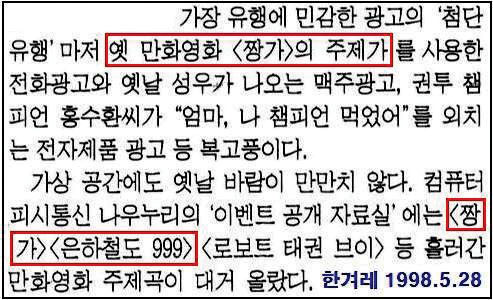

또한 대중을 위한 광고송에도 일본 만화영화 주제가를 사용했다. 실례로 1988년 5월 25일자 한겨레신문은 “가장 유행에 민감한 광고의 첨단 유행마저 옛 만화영화 ‘짱가’ 의 주제가를 사용…(중략)” 이라고 보도했다. “ 컴퓨터 PC 통신 나우누리의 이벤트 공개 자료실에는 ‘짱가’ ,‘ 은하철도999’ ,‘ 로보트 태권브이’ 등 흘러간 만화영화 주제곡이 대거 올랐다.”

그리고 1997년 7월 1일자 한겨레신문은 “광고는 바람처럼 사람들을 슬쩍 스치고 지나갈 뿐이지만 이 중 일부는 우리 기억의 결 속에 곱게 자리 잡아 문득문득 추억이라는 이름의 향기를 뿌리기도 한다.…(중략)…공전의 히트를 기록한 전원주 씨의 ‘데이콤 002’는 80년대 만화영화 ‘짱가’ (중략) 주제가를 다시 끄집어냈다”고 보도했다.

이러한 현상들은 우리 세대의 성인들이 어린 시절부터 자신들도 모르는 사이에 국가의 공공기관인 국영TV 방송국과 기타 민영 TV 방송사들의 단합에 가까운 위장 방송으로 일본 만화영화를 한국 만화영화로 착각하게 했거나, 미국 혹은 유럽에서 제작한 것처럼 원산지(제작사) 표기를 소위 ‘상표갈이’ 하듯이 눈속임으로 바꿔치기해서 천진난 만한 어린이들에게 이를 한국 만화영화나 미국 만화영화인 것처럼 속이는 몹쓸 짓을 저질렀기 때문이다. 이러한 행위는 사기에 준하는 범죄다.

물론 일본에서 수입한 만화영화들 중에는 정서적, 교육적, 오락적으로 매우 우수한 작품들이 있었음을 인정하지 않을 수 없다. 그래서 그러한 추억의 만화영화 주제가들을 따라 부르는 것은 그 당시나 지금이나 자연스러운 현상이며, 그러한 사람들을 탓할 수는 없다고 본다.

1970년대 외국 수입 TV 만화영화의 방영 방침은 당시 전세계가 필름을 상영하던 극장 위주의 문화생활에서 TV를 보는 안방극장 위주의 문화생활로의 대전환이 이루어지던 세계적 추세에 편승한 것이기도 했다.

매일경제는 1982년 11월 29일자 기사를 통해 “TV용 만화영화를 만드는 데는 어려움이 많다. 30분용 기획물의 경우 보통 드라마 제작비의 4배 정도인 1천여 만 원의 경비가 든다. 여기에 기획과 구성을 포함하면 1천 4백~1천 5백만 원의 경비가 소요돼 선뜻 제작에 임할 수 없는 형편 이다” 라고 보도했다.

또한 동아일보 1988년 4월 29일자 신문에 실린 기사는 “국산 TV 만화영화 제작의 가장 큰 장애 요인은 엄청난 제작비다. 30분짜리 만화영화 수입 비용이 1천 5백 달러 (1백 20만 원)에 불과한 반면, 이를 국내에서 제작할 경우, 5천여만 원이나 든다. 따라서 광고료만으로 제작비를 충당할 수 없어 양 방송사는 부대사업을 통한 제작비 마련에 부심하고 있다” 고 보도했다.

한겨레신문 1990년 5월 20일자에는 “30분짜리 만화영화 1편의 제작비는 적게 잡아 5천만 원 안팎이다. 그러나 1 백만 원이면 같은 길이의 일본만화를 수입할 수 있다” 는 기사가 실렸다.

이처럼 각 방송사들은 많은 비용을 들여 만들기보다는 30~40배가 저렴한 해외 만화영화를 수입해 방영하는 것이 경제적이라는 얄팍한 판단 아래 무차별 수입을 감행했다. 이로 인해 한국 애니메이션의 오랜 공백기가 생겼으며, 그때 이후 지금까지 한국적인 애니메이션의 문화 창달에 막대한 악영향을 끼치게 된다.

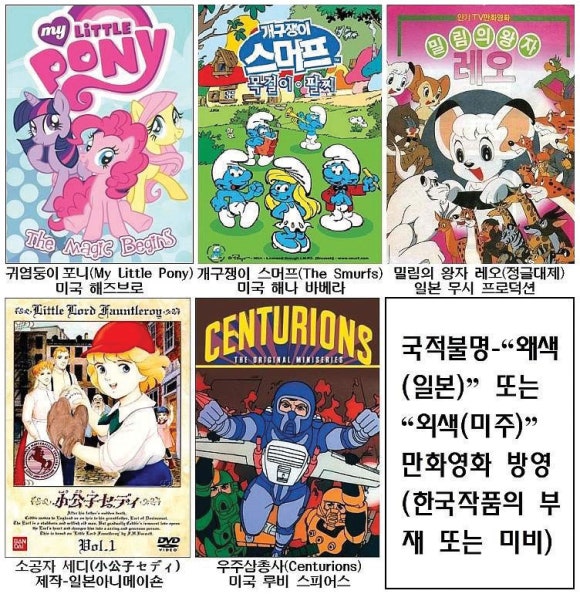

한겨레신문의 1989년 5월 31일자 기사는 “만화영화들은 귀염둥이 포니, 개구장이 스머프, 밀림의 왕자 레오…(중략)…소공자 세디, 우주삼총사 등 매주 8~9편에 이른다.

제목만 훑어보아도 알 수 있듯이 공상과학과 꿈나라를 빙자한 어린이 만화영화의 국적 불멸성은 다른 어떤 저급한 성인용 프로그램보다 심각한 상태다. 등장인물들의 외모, 이름 등에서 느껴지는 왜색 또는 외색 등 우리의 실생활에서 보편화되어 있지 않은 생활 무대 등이 전혀 걸러지지 않은 채 방영되고 있다”라고 지적했다.

이남국

이남국

· 전 홍익대 조형대학디자인영상학부 애니메이션 전공교수

· 전 월트 디즈니 & 워너 브라더스 스튜디오 감독 및 애니메이터

· 국립공주대학교 영상예술대학원 게임멀티미디어학과 공학석사

· CANADA SENECA COLLEGE OF APPLIED ARTS & TECHNOLOGY

[저작권자ⓒ 아이러브캐릭터. 무단전재-재배포 금지]