요즘도 새벽 2시에 퇴근하나?

이제는 나이가 들어 몸이 예전 같지 않다.(웃음) 외부에 일이 없으면 보통 저녁 10시에 퇴근한다. 그 전에는 시간이 어떻게 지나갔는지 모를 정도로 열정적으로 일했다. 지금은 마라톤을 뛴다고 생각한다. 꾸준히 일하기 위해 체력이나 컨디션 관리가 필요하다. 마흔네 살부터는 담배도 끊었다.

여전히 일이 즐거운가?

회사 경영을 맡고 있지만 내가 일하는 시간의 70∼80%는 창작하는 데 쓰고 있다. 스스로 생각해도 그 일이 맞고 그 일이 좋다. 정신적으로 피곤해 에너지 소비가 많지만 이를 즐긴다. 산모가 고통 없이 아이를 낳을 수 없는 것처럼 창작의 고통이 없을 수 있겠는가. 힘들어도 당연히 버텨내야 할 몫이라고 생각한다.

뽀로로 20주년 기념행사를 열 계획인가?

뽀로로 생일을 11월이라고 생각하지만, 정확히 말하면 5월이다. 2003년 11월 정규 편성되기 전 5월에 EBS 창사기념 특집으로 파일럿 영상이 처음 방송됐기 때문이다. 20주년이라고 해서 이벤트라고 불릴 만한 건 딱히 준비하지 않았다. 대신 스페셜 콘텐츠로 뽀로로 마법나라 대소동(가제)을 만들어 5월에 방영한다. 러닝타임은 서사가 들어 있어 40분 정도다.

한국 애니메이션사에서 20년의 의미는?

우리나라는 1960년대부터 창작 애니메이션을 만들어왔으나 명맥을 유지하지 못했다. 주로 하청에 의존했고 창작 애니메이션이 상업적으로 성장할 수 있을까에 대한 회의적인 시각이 오랫동안 이어졌다. 뽀로로는 한국 애니메이션이 경쟁력이 있다는 걸 증명했고, 뽀로로의 탄생을 계기로 많은 국산 애니메이션이 두드러진 성과를 내왔다고 생각한다. 이것이 만족할 만한 수준이 아니더라도, 뽀로로가 촉발한 성과가 아닐지라도 지금의 환경을 만드는 데 뽀로로가 어느 정도 기여한 부분이 분명 있다고 자부한다. 우리나라의 애니메이션 발전을 이끈 계기를 마련한 것에 의미를 두고 싶다.

이전의 실패와 뽀로로의 성공, 무엇이 성패를 갈랐나?

어느 하나를 성공 요인으로 꼽긴 어렵다. 한 번 성공했다고 해서 다음 콘텐츠가 다시 성공할 것이란 보장은 없다. 콘텐츠를 만들면서 부족한 부분, 실패의 원인이 무엇이었는지 하나하나 확인하면서 작품을 보완해나갔다. 시험에서 틀린 문제를 정리한 오답 노트로 복습한 이치와 같다. 이러한 노력이 자연스럽게 성공 가능성을 높여줬다고 생각한다. 여러 실패를 경험하면서 성공할 수 있는 노하우를 축적한 게 아닌가 싶다.

실패를 두려워 하지 않는 건 천성인가?

애니메이션을 처음 시작했던 30대에는 무언가를 해야 한다는 약간의 소명의식이 있었던 것 같다. 나보다 먼저 애니메이션계에 뛰어들었던 선배들이 실력이 없어 실패했다고 생각하지 않았다. 내가 하더라도 실패할 가능성이 높다고 여겼지만 이런 시도와 경험이 다음 세대에게 또 하나의 가이드가 되고 도전의 발판이 될 것이라고 믿었다. 비록 성공하지 못해 아쉽더라도 가치 있는 일이라고 생각해 애니메이션을 만들었다. 도전 하나하나가 성공 여부와 상관없이 나름의 의미가 있었다. 결과론적 얘기일 수도 있는데 실패라기 보다 또 하나를 배웠다는 느낌이 컸다. ‘내가 정말 뭐가 모자랐구나’, ‘이 부분을 보완하면 나아지겠는데?’ 라는 걸 매번 발견해나가는 과정이었다. 그렇기에 애니메이션을 포기하지 못했던 것 같다. 사실 내가 좀 미련해서 다른 분야에 관심이 없어 이 일을 계속할 수밖에 없었다.(웃음)

빛을 보지 못한 작품 중 가장 애착이 가는 작품은?

2003년에 방영한 첫 작품 수호요정 미셸이다. 생텍쥐페리의 동화 어린 왕자를 모티브로 만든 작품이다. 책을 읽고 느낀 감동과 어린 왕자가 지닌 순수성을 애니메이션으로 담아내고 싶었다. 사업적인 부분을 고려하지 않았더니 결과는 좋지 않았다. 동화처럼 순하지만 다소 밋밋하다는 반응이었지만 내가 가장 열과 성을 다해 만든 작품이라고 생각한다. 지금보다 제작 실력이 부족하고 구성은 투박했을지라도 훨씬 더 많은 정성이 깃든 작품이다. 그래서 언젠가는 리뉴얼해 다시 선보이고 싶다. 이 작품이 사실은 이런 것이었다는 걸 보여주고 싶다.

생명력이 강한 좋은 스토리텔링의 기준은?

시간이 흐르고 세대가 바뀌어도 공감하고 이해할 수 있는 게 좋은 스토리텔링이라고 생각한다. 애니메이션이 사람의 손으로 움직이는 이미지를 만들어내는 예술이라고 한다면, 우리가 수익을 내기 위해 만드는 애니메이션은 순수 예술이 아니라 상업 예술에 가깝다. 하지만 애니메이션이 단지 수익 창출을 위한 도구라는 말에는 동의하지 않는다. 애니메이션에는 비즈니스와 예술의 가치가 담겨야 한다고 믿는다. 이야기보다 사업에만 치중한다면 반짝 인기를 얻을 순 있어도 생명력을 오랫동안 유지하는 건 어려울 것으로 본다. 다시 말해 애니메이션이 어느 정도 사업적인 가치를 유지하면서도 예술적, 문화적 가치와 메시지를 담아야 사람들에게 기억될 수 있다.

타깃 높인 OTT용 애니메이션을 만들 계획이 있나?

꽤 오래전부터 준비해오고 있었다. ‘이걸 내놔도 좋을 것인가’ 에 대해 고민을 거듭하다가 접은 적도 많다. 그만큼 조심스럽고 신중하게 접근하자는 생각이다. 애니메이션을 처음 시작할 때 돈을 벌기보다 좋은 작품을 만들겠다는 생각이 강했다. 이는 의지나 의욕만으로 되는 건 아니란 걸 실전을 통해 배웠지만 이를 포기한 적은 한 번도 없었다. 우리도 이제 ‘이 정도는 만들 수 있는 노하우와 도전할 만한 역량을 갖췄다’ 고 판단한다. 따라서 아마 내년 즈음에는 타깃이 높은 가족용 콘텐츠를 공개할 수 있지 않을까 한다. 현재 프리 프로덕션을 진행하는 작품이 3개 정도 된다. 다만 좋은 이야기를 효율적으로 전달할 수 있는가에 대한 숙제는 덜 풀렸다. 어느 정도 윤곽이 잡히면 그때 플랫폼들과 만나볼 생각이다.

일본 애니메이션 열풍이 거세다. 한국 애니메이션의 기회는 어디에 있다고 보나?

우리 업계가 풀어야 할 숙제다. 소비자들이 일본 애니메이션을 편애하거나 마케팅이 좋아서가 아니라 좋은 콘텐츠니까 반응이 나오고 소비가 된다고 생각한다. 품질이 떨어지면 외면받는다. 우리 업계가 이러한 흥행작을 만들어낼 역량이 없다고 보진 않는다. 그래서 우리가 더 좋은 콘텐츠를 만들어내기 위해 고민하고 노력해 답을 찾아가야 한다. 모든 예술은 스토리텔링이다. 영화, 소설, 시, 음악, 미술 모두 전하고자 하는 메시지와 감동이 있다. 애니메이션도 스토리텔링을 위해 영상, 대사, 음악, 특수 효과를 동원한다.

그런데 영상으로만 풀려고 한다면 해답이 될 수 없다. 결국 스토리의 힘이다. 뭐가 좋은 스토리인지 분별해내는 능력이 필요하다.

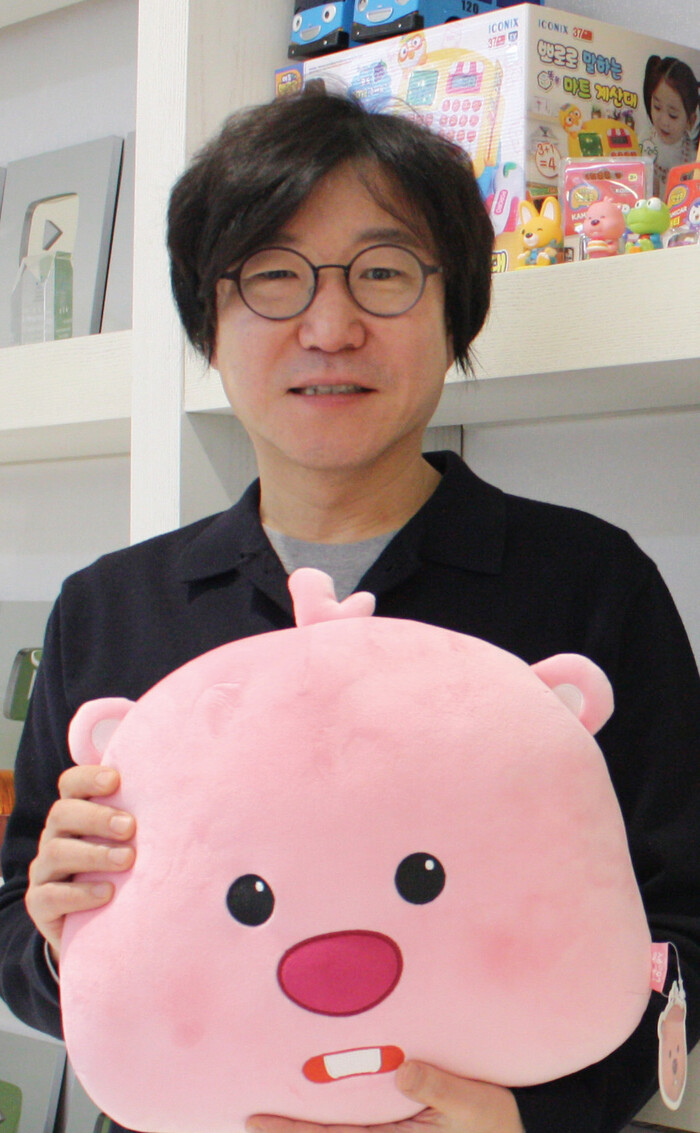

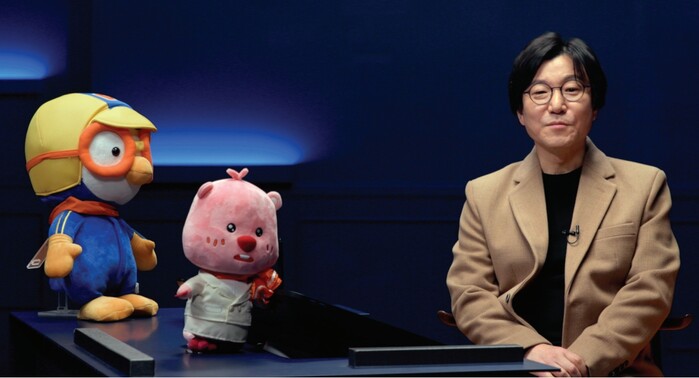

사진 출처: EBS

20년을 지나 또 다른 시작의 출밤점에 섰다. 마음은 그때와 지금이나 같나?

지금까지는 앞만 보고 달려왔다면 앞으로는 누군가에게 이 길을 따라와도 좋다고 말할 수 있는 선배가 되고 싶다는 생각을 해본다. 또 이전에 느끼지 못했던 무게감도 있다. 직원들에게 우리가 가는 속도보다 지향하는 방향이 맞느냐에 대해 끊임없이 고민하자고 얘기하곤 한다. 지금까지는 방향성을 잃지 않고 가고 있다고 생각한다. 아이코닉스의 지향점이 달라지진 않는다. 아이들에게 가장 좋은 학교는 가정이란 말처럼 어떻게 가야 하는 게 맞다고 말하기보다 직접 보여주려고 한다. 좋은 작품을 만들고 좋은 성과가 나온다면 그게 선배로서 보여줄 수 있는 최고의 모범일 것이다.

“우리도 노력하면 잘 할수 있어” 란 사례를 만들어나가겠다.

아이러브캐릭터 / 장진구 기자 master@ilovecharacter.com

[저작권자ⓒ 아이러브캐릭터. 무단전재-재배포 금지]