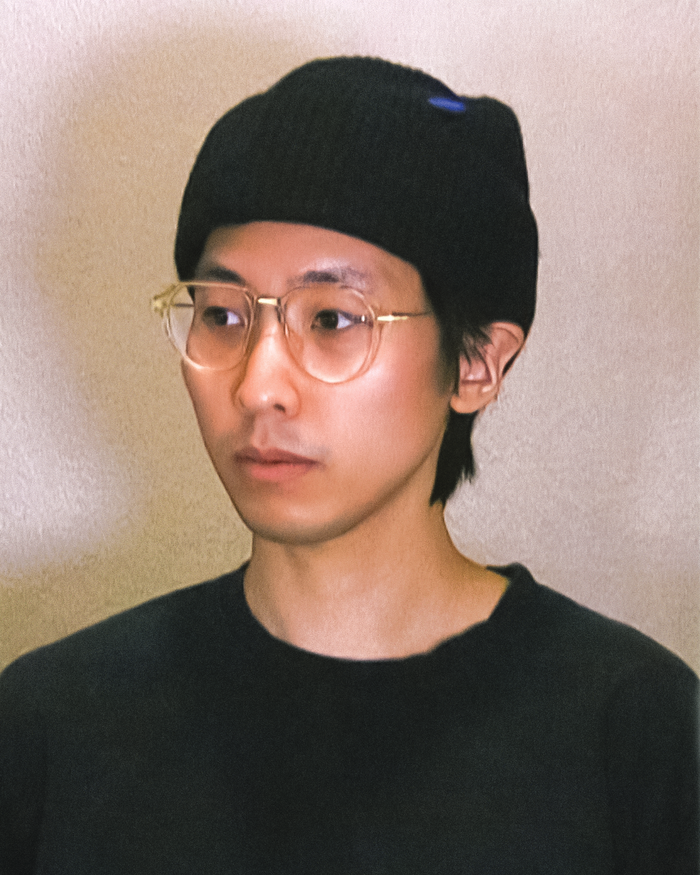

김준하 감독은 경계를 관찰한다. 어떤 존재를 그저 단어 하나로 규정짓는 것이 과연 온당하냐고 묻는다. 그러면서 경계를 허물려고 시도한다. <포스트 휴먼 병동>은 인간, 기계, 물질이 섞인 혼종의 시대에 인간이라고 부를 수 있는 경계가 어디인지 관객에게 묻는다. 김 감독은 자신의작품을 보는 이들이 정답을 알아가기보다 의문을 갖고 질문을 던지길 바란다.

애니메이션을 만들기로 결심한 건 언제였나?

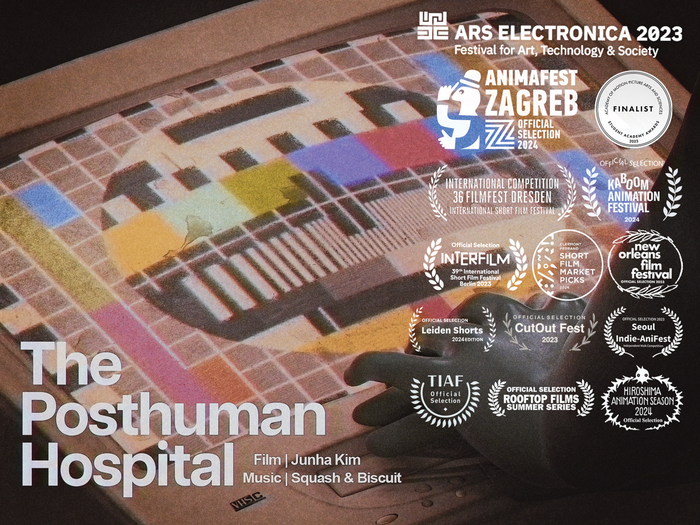

대학 다닐 땐 3D 등 여러 영상 기술을 활용해 설치 작품을 만드는 미디어 아티스트를 꿈꿨다. 2020년 대학을 졸업하고 순수예술을 더 배우고 싶어 미국 칼아츠(CalArts)에 진학했는데 실험 애니메이션 수업을 들으면서부터 애니메이션에 빠져들었다. 실험 애니메이션은 작가의 개성이 고스란히 드러나고 내러티브의 제약없이 자유롭게 표현할 수 있는게 매력적이었다. 그래서 순수예술 관련 수업보다 영화나 실험 애니메이션 수업을 더 챙겨들었고, 졸업 작품도 애니메이션으로 만들었다. 그때 만든 게 포스트 휴먼 병동이다.

<포스트 휴먼 병동>이란 작품으로 말하고 싶었던 건?

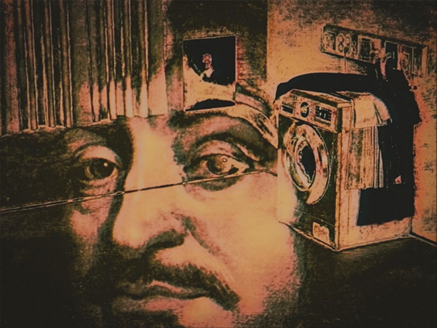

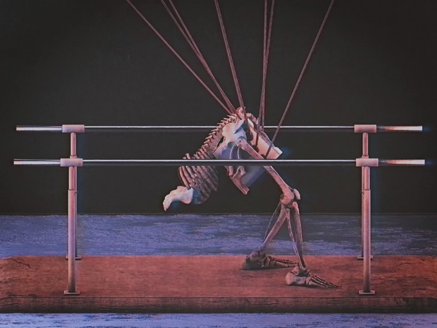

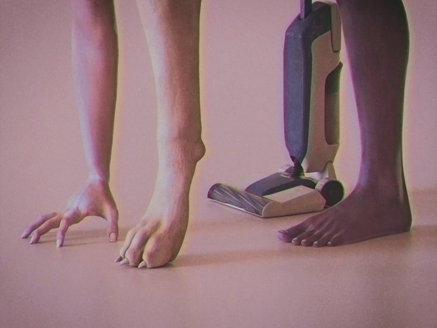

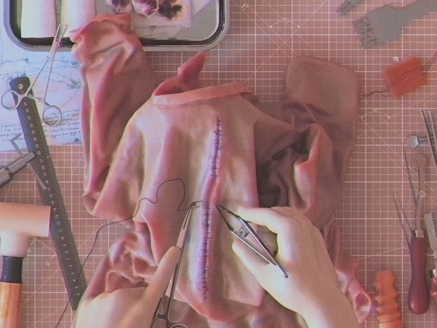

인간과 비인간의 경계가 모호해진 세상에 관한 이야기다. 가상의 병원에서 탈인간 환자들의 여러 모습을 보여준다. 등장하는 환자는 인간, 기계, 생물이 섞인 혼종이다. 대학원 시절에 읽은 도나 헤러웨이의 사이보그 선언문이란 책에서 영감을 얻었다. 기술이 발전함에 따라 동물, 인간, 기술, 물질, 비물질 등 모든 존재의 경계가 흐려지고 혼종이 돼간다고 말한 부분이 무척 인상 깊었다. 오늘날 인간과 기술이 섞여 우리도 모르게 이미 존재하는 혼종의 모습과 현상을 어떻게 바라보고 받아들여야 하는가를 애니메이션으로 보여주려고 했다. 인공 장기가 인간의 장기를 대체하는 것처럼 앞으로 인간과 기술, 물질이 섞이는 사례가 늘어날텐데 인간이라고 부를 수 있는 경계는 어디까지인지, 외부의 그 무엇과 섞인 인간을 과연 인간이라고 부를 수 있을지 지금부터 생각해봐야 한다는 나름의 고민을 담았다.

영상의 구성과 흐름이 독특하던데?

많은 환자의 의료 기록을 보여주는 콘셉트로 장면을 구성했다. 각기 다른 의료 기록의 나열이라고 보면 된다. 내러티브를 이어가기보다 여러 주제를 보여주는 게 목적이었다. 일상에서 봤던 상황이나 형태적, 의미적 유사성을 연결해 창작한 장면으로 혼종의 현상과 의미를 표현했다. 특별한 내레이션이나 이야기를 더하지않고 관객이 그저 흐르는 영상에만 집중하게 했다. 눈앞의 환자를 어떻게 받아들여야 할지 생각하게 하는 것이 기획 의도였으니까. 3D로 만들었는데 스톱모션을 보는 느낌을 주려고 했고 어떤 장면에는 필름 노이즈를 덧붙이면서 영상 자체에서도 혼종 느낌이 들도록 신경 썼다.

애니메이션을 만들면서 얻는 즐거움은?

내가 생각한 걸 그대로 표현하는 게 즐겁고 신난다. 졸업 작품을 만들 당시 지도 교수에게 스토리보드를 보여줬는데 뭘 말하려는 건지 모르겠다며 고개를 갸웃거리더라. 아무래도 전공 분야가 아니어서 ‘이게 아닌가?’ 하는 생각에 자신감도 떨어지고 좌절감이 들기도 했다. 해보지 않았기 때문에 ‘이게 맞을까?’ 란 생각이 많았다. 그런데 애니메이션 만드는 사람들을 찾아 반응을 들어보니 전혀 달랐다. 그때부터 주위 반응에 일희일비하지 않고 내 생각을 밀고 나가겠다고 다짐했다. 올 4월 이 작품으로 자그레브국제애니메이션페스티벌에서 심사위원 특별상을 받았다. 기승전결 구조와 내러티브가 있는 경쟁작들과는 이질적이어서 수상은 아예 기대하지도 않았는데 뜻박의 큰 선물을 받았다. “새로운 시각을 제시했다” 는 심사평을 보고 ‘이렇게 만들어도 되겠구나’ 라는 생각에 안도감이 들었고 자신감도 한층 높아졌다.

준비 중인 차기작이 있나?

시놉시스를 쓰고 있는 게 하나 있는데 제목이 연금술상자(가제)다. 수상한 상자에 관한 얘기다. 물건을 넣으면 복제·변형되고 뭔가를 넣지 않아도 생성되는 상자인데 디지털 기술을 은유적으로 표현해 보려고 한다. 요즘 AI 이미지가 이슈다. 새로운 디지털 기술이 나올때마다 아티스트가 어떻게 활용해야 하는지, 기술의 도래를 어떻게 받아들여야 하는지를 풀어내보고 싶다. 실사와 3D를 섞어 영상을 구성해 볼 생각이다.

앞으로 어떤 이야기를 보여주고 싶은가?

경계에 관한 얘기를 계속하려고 한다. 포스트 휴먼 병동이 인간과 비인간의 경계를 다룬 것처럼 연금술상자도 아날로그와 디지털의 경계를 얘기한다. 어떤 존재를 하나의 단어로 규정짓는 것에 대한 의문이 있다. 본질에 대한 호기심이랄까. 그래서 사람들이 내 영상을 보면서 정답을 알아가기보다 의문을 갖고 질문을 던졌으면 좋겠다. 실험 애니메이션 감독으로서 상업 애니메이션이 보여주지 못하는 창작자의 자유로운 생각을 보여주고 싶다. 그게 실험 애니메이션의 매력 아닌가.

아이러브캐릭터 / 장진구 기자 master@ilovecharacter.com

[저작권자ⓒ 아이러브캐릭터. 무단전재-재배포 금지]