고영리 대표

·시나리오 작가집단 Benedictus 작가

·웰버앤컴퍼니 사원

·디자인하우스 웹콘텐츠 매니저

·마호로바코리아 마케팅 팀장

·해인아이앤씨 PR/IR/공시팀 과장

·올댓스토리 스토리팀 팀장

·이야기고리 대표(현)

·추계예술대학교 문예창작과 시창작 전공

·추계예술대학교 문화예술경영대학원 영상시나리오 전공

·중앙대학교 첨단영상대학원 애니메이션&디지털콘텐츠 박사 재학

다시, 좀비

또다시 좀비가 나타나 우리 주변을 서성이고 있다. 18세기 무렵에 등장한 산 자와 죽은 자 사이의 그 기묘한 존재는 특별한 공격력도, 별다른 기술도 없이 서성이며 오랜 시간 머물러왔다.

1929년 미국의 탐험가이자 기자였던 윌리엄 시브룩이 ‘마술섬’ 이란 소설에서 좀비를 등장시킨 후 다양한 문화콘텐츠에서 좀비의 이미지를 꾸준히 소비해왔다. 1932년 ‘화이트 좀비’ 를 시작으로 ‘살아있는 시체들의 밤‘ 등의 영화에서 드러난 좀비의 특성은 해결되지 않는 공포와 목적성 없는 생존이었다. 이 같은 특징은 당시 세계적으로 지속된 경제 대공황 속 대중의 모습을 닮아 있다. 주도적으로 뭔가를 할 수는 없지만 생존은 해야 하는 당시의 사람들이 자신의 모습과도 닮은 좀비를 보고 공감하며 동의했던 것이다.

이에 시간이 흘러 시대상이 달라지듯 좀비 콘텐츠의 성격도 바뀌고 있다.

다시 시작과 희망의 하향 평준화

1990~2000년대 들어 좀비들은 기존의 것과는 다른 양상을 보인다. 기존의 좀비들이 단순히 살아 있는 시체와 크게 다르지 않은 모습을 보였다면, 이 시기의 좀비는 집과 가족으로 돌아가려 한다.(웹툰: 당신의 모든 순간) 적극적으로 싸우기도 하고(영화: 부산행), 때로는 로맨스(영화: 웜 바디스)도 꿈꾼다. 대중이 이런 좀비 콘텐츠에 열광한다는 것은 팽배해 있는 일종의 허무함, 피곤함 등의 감정이 투영된 것이다. 이는 어디선가 떨어지는 큰 행운이 없다면 지금 내가 처한 상황들을 뒤집을 힘이 없는 현세대가 지난 것들을 지우고 다시 시작하고 싶은 마음, 혹은 ‘나도 이렇고 너도 이런데 우리 그냥 버티기나 해보자’ 란 마음에서 오는 희망의 하향 평준화가 반영된 것으로 볼 수 있다. 최근 드라마에 중요한 소재로 등장하는 좀비 역시 소외당하고 외롭지만 따뜻함과 위로를 느끼고 싶다는 주인공들의 심리와 상황이 반영되어(드라마: 사이코지만 괜찮아 중 ‘좀비 아이’ ) 치유 혹은 상태 반영의 소재로 활용되고 있다.

그럼에도 불구하고 찾고 싶은 희망

최근 몇 년간 좀비들이 다시 나타나면서 예전과 달리 삶에 대한 적극적인 의지를 보이거나, 또는 살아 있는 존재들이 되려 하고 인간과 친구가 되려고도 하는 이유는 무엇일까.

좀비를 대하는 인간들의 태도 역시 적대보다는 사랑, 외면 보다는 포용을 기조로 해 그들이 왜 좀비가 됐는지를 먼저 이해하려고 한다. 이는 죽음과 닿아 있는 좀비이며 어차피 같은 죽음으로 갈 수밖에 없는 인간이지만, 그럼에도 불구 하고 서로에게서 희망을 찾고자 하는 시도에서 나타난다고볼 수 있다.

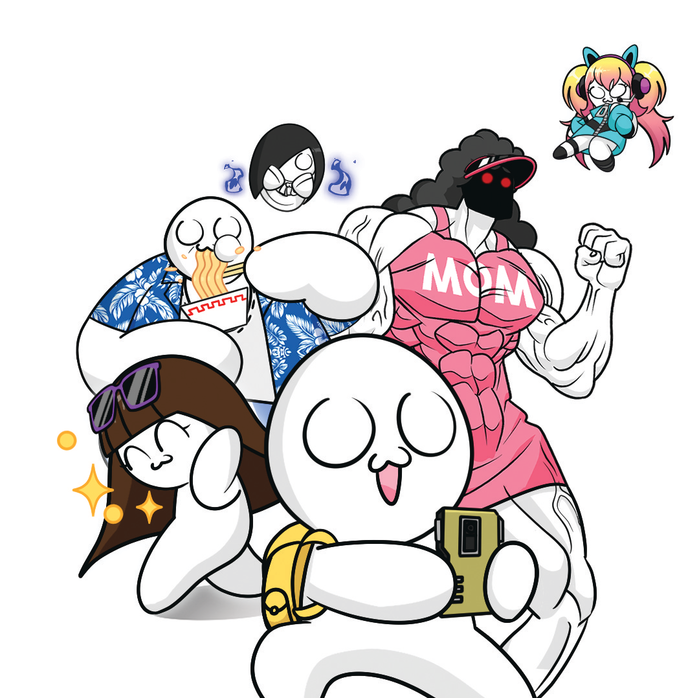

국내 최초로 좀비를 소재로 한 TV시리즈 애니메이션 좀비덤은 이 희망을 우정에서 찾는다. 서로 대화도 못하는, 최후의 인간 소녀와 나름의 규칙과 멤버십을 갖고 모여 사는 좀비들은 대치의 시간을 지나 점점 친구가 되고 서로를 보호하거나 위하는 감정을 나누는 수준까지 이르게 된다. 이는 부산행, #살아있다, 반도 등의 영화에서 나타나는 인간의 정의와 생존에 대한 처절함을 극대화하기 위해 활용된 소재로서의 좀비와는 조금은 다른 형태로 대중에게 위로를 준다.

꼭 영웅이 돼 세상을 구하지 않아도, 누군가를 위해 목숨을 버리지 않아도 그저 옆에 있는 약한 대상으로서 ‘내 곁의 좀비 같은, 어쩌면 나 같은 너’ 를 보살피는 소소함에서 찾을 수 있는 희망이라고 할까. 그렇게 최근의 좀비는 우리를 겹겹이 둘러싼 비희망의 시대에 아이러니하게도 가장 약한 존재이면서 가장 강하게 희망이라는 키워드를 전해주고 있다.

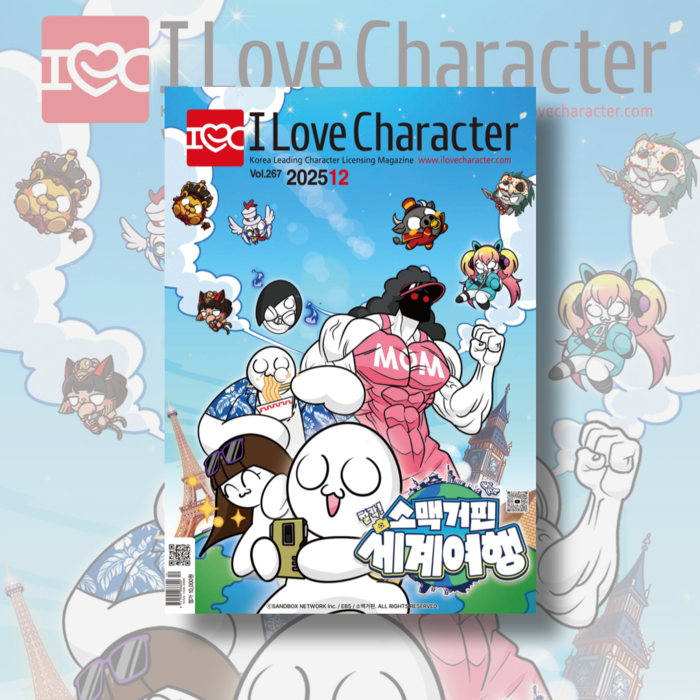

출처 : 월간 <아이러브캐릭터> 2020.8월호

출처 : <아이러브캐릭터 편집부> (master@ilovecharacter.com)

[저작권자ⓒ 아이러브캐릭터. 무단전재-재배포 금지]