박재민 감독에게 “스톱모션으로 만드는 과정이 지난하고 고되지 않느냐”고 물었더니 “그림만 그리는 게 더 어렵지 않느냐”고 반문한다. “멈춰 있는 걸 조금씩 움직여 찍은 영상을 죽 이어서 보면 또 다른 세계를 창조해낸 것 같은 짜릿함 때문에 스톱모션에서 헤어나올 수가 없어요. 스톱모션이 쉽다고 할 순 없지만 제겐 2D, 3D 영상을 만드는 분들이 더 대단해 보여요. 웬만한 인내심으로는 못 버틸 것 같아요. 하하!”

애니메이션에 빠진 계기가 있나?

어린 시절에는 누구나 애니메이션을 좋아했을 거다. 나도 그런 아이 중 한 명이었다. 다만 애니메이션을 보는 것보다 만드는 데 관심이 더 많았다. 애니메이션 제작 과정을 담은 어느 프로그램에서 작화지를 휘적거리고 라이트박스 위에 그림을 그리는 사람들이 나왔는데 그렇게 멋져 보일 수 없었다. 그래서 초등학교 2학년 때부터 직접 애니메이션을 만들었다. 나무젓가락에 인형 캐릭터를 붙여 움직이는 모습을 하나하나 찍고 목소리도 입혔다. 그때 뭘 얼마나 알았겠나. 그저 인형극 수준이었는데 차츰 애니메이션의 원리를 하나씩 터득할 때마다 쾌감을 느껴 일찌감치 애니메이션 고등학교 진학을 결심했다. 그런데 막상 갔더니 나보다 잘하는 친구들도 많고 내가 정말 좋아하는 게 맞는지 회의감도 들더라. 그 무렵 우연히 인디애니페스트에서 김강민 감독의 점이란 스톱모션 애니메이션을 보고 큰 충격을 받았다. 애니메이션을 이렇게도 만들 수 있다는 걸 알게 된 후 시야가 한층 넓어졌다. 그때부터 샌드아트, 스톱모션 등 여러 기법으로 새로운 이미지를 만들어보며 여기까지 왔다.

<성인식>에서 아이들이 품고 있는 새는 어떤 의미인가?

‘스무 살이 된 아이들이 언제 진정한 어른이 되는 걸까’란 의문에서 기획한 작품이다. 스무 살이 되자 “이제 어른이네”, “다 컸네” 같은 얘기를 많이 들었다. 정작 난 열 살 때와 달라진 게 없는데 주위에서 왜 그런 말을 하는지 의아했다. 이런 말들이 오랜 전통이나 악습을 강요하고 사회가 규정하는 어른이란 기준에 끼워 맞추려 한다는 느낌이 들었다. 그래서 이를 바로잡을 수 있는 용기와 지혜가 생겼을 때 비로소 어른이 될 수 있다고 생각했다. 극 중에서 제단에 오르는 아이들이 품은 새는 사회가 규정한 어른이란 틀에 맞추기 위해 포기해야 하는 그 어떤 것을 의미한다. 보는 이에 따라 다르겠지만 새는 동심을 뜻한다. 새를 떠나보내는 과정이 수동적이었느냐 능동적이었느냐를 보여주고 싶었다. 초반에는 제사장이 아이들의 새를 빼앗아 죽이려 했다면 후반에는 아이들이 새를 날려보내며 스스로 성장한다는 걸 표현했다.

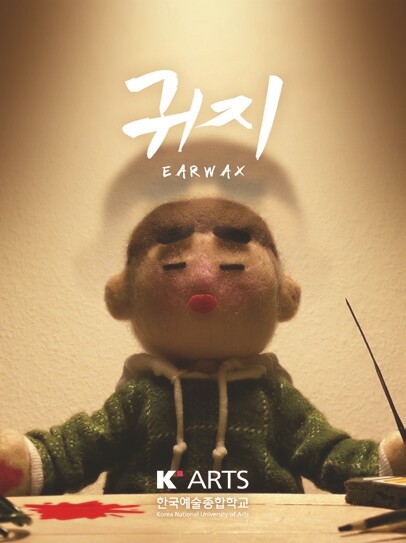

<귀지>를 통해 말하고자 했던 건?

SNS나 인터넷에서 악성 댓글을 다는 키보드 워리어에 관한 얘기다. 온라인에서 소통하는 창구가 만들어지면 정당한 논쟁을 넘어 싸우는 모습을 쉽게 볼 수 있다. 자신의 주장을 입증하기보다 그저 상대를 비방하고 깎아내리기 위해 싸우는 것처럼 보였다. 자신과 다른 생각을 가진 사람들의 이야기가 거슬리고 거북해 기어이 파내야 하는 귀지 같은 존재라고 생각하는 것 같다. 귀지를 없애면 시원한 기분이 든다. 그런 기분을 느끼려고 버릇처럼 귀를 후비는 사람들도 있다. 귀지를 파내는 데 그치지 않고 그런 행위 자체를 즐기는 이런 사람들을 싸움을 일삼는 키보드 워리어에 빗대어 표현했다.

스톱모션 애니메이션이 주는 즐거움은 뭔가?

손으로 직접 뭘 만드는 걸 좋아한다. 스톱모션은 모든 게 손끝에서 태어난다. 움직임을 부여하고 촬영 후 다시 돌려 보면 새로운 생명이 태어난 것 같아 황홀하다. 손을 움직이고 몸을 쓰는 과정에서 내가 직접 애니메이션을 만들고 있다는 생동감을 느낀다. 스톱모션을 더 깊이 배우고 싶어 지난해 스위스 루체른 응용과학예술대학에 교환학생으로 갔다가 올 2월 돌아왔다. 라이카, 아드만 스튜디오 등 대표적인 스톱모션 애니메이션 제작사에서 일했던 제작진의 강연과 지도를 통해 정말 많은 걸 배웠다. 말은 잘 통하지 않았지만 동료들과 소통하려 노력하고 의견을 모아가며 애니메이션을 만들어가는 과정에서도 배울 점이 많았다. 공부 외에도 스스로 많이 성장할 수 있었던 소중한 시간이었다.

준비 중인 프로젝트 또는 앞으로 해보고 싶은 작품은?

성인식은 내 작품의 세계관을 알린 출발점이다. 첫 작품에서 어른이 무엇인가란 질문을 던졌다면 이제는 어른이 돼가는 과정을 하나하나 보여주려 한다. 아이가 어른이 돼가는 과정이 앞으로 선보일 작품들을 관통하는 세계관이라 할 수 있다. 몸부림(가제)이란 작품을 준비하고 있는데 이별을 딛고 어떻게 성장해야 하는지에 관한 이야기를 샌드아트로 보여주겠다. 성인식이 판타지, 모험 장르였다면 이번에는 어둡고 슬픈 드라마 장르로 보여줄 생각이다. 중2 때 아버지가 돌아가셨다. 장례식장에서 만난 어른들은 내게 “다 컸다”, “잘해야 한다”고 말하셨지만 당시에는 의문투성이였다. ‘난 아직 어리고 엄청 슬픈데 왜 자꾸 어른이 되라고 말하는 걸까?’란 의문이 여전히 머릿속을 맴돌고 있다. 따라서 이러한 세계관 안에서 호러, 코믹, 페이크다큐, 뮤지컬, 스릴러 등의 형태로 작품을 만들어볼 생각이다.

아이러브캐릭터 / 장진구 기자 master@ilovecharacter.com

[저작권자ⓒ 아이러브캐릭터. 무단전재-재배포 금지]